授業について

単位の計算方法

各授業科目の単位数は次の基準により計算します。

- 1.講義は15時間の授業をもって1単位とします。

- 2.演習及び実習は30時間の授業をもって1単位とします。

授業時間

授業時間は90分を1時限とし、休憩時間は10分(昼休憩60分)です。

| 1時限 | 9:10~10:40 |

|---|---|

| 2時限 | 10:50~12:20 |

| 3時限 | 13:20~14:50 |

| 4時限 | 15:00~16:30 |

| 5時限 | 16:40~18:10 |

休講

気象警報の発令、有事等の際の東京新宿キャンパスにおける授業等の取扱い等について

- 授業等の休講の判断基準

-

第1条

宝塚大学東京都新宿キャンパス周辺において、気象警報の発令、大規模な自然災害及び事件事故等の非常事態(以下「有事等」という。)が発生した場合の授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の取扱いについては、次のとおりとする。

-

- (1)7時10分に新宿区に「特別警報」「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」が発令中の場合、1~2限の授業を休講とする。

- (2)11時20分に新宿区に「特別警報」、「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」(以下「警報」という。)が発令中の場合3限以降の授業を休講とする

- (3)東京メディア芸術学部長(以下「学部長」という。)は、新宿区を含む地域に警報の発令、有事等の発生が予想され、学生の通学に著しく困難及び危険が伴うと判断した場合、本条(1)及び(2)の基準に関わらず、当該日の任意の時限の授業等を休講とすることができる。なお、学部長がこの決定を行った場合は、決定後速やかに学内掲示板、本学ホームページ等で告示する。

- (4)学部長は、本条(1)及び(2)の基準に関わらず、授業等の実施を決定することができる。学部長がこの決定を行った場合は、授業等の実施の前に学内掲示板、本学ホームページ等において告示する。

- (5)学部長は、授業等の実施中に警報の発令、有事等が発生した場合は、授業等の中止及びそれ以降の任意の時限の授業等の休講を決定することができる。学部長がこの決定を行った場合は、東京事務部事務長(以下「事務長」という。)が学生、教職員へ適正な手段で速やかに連絡を行う。

-

- ※第1条(1)、(2)について、「大雨洪水警報」のみ発令中の場合は授業を実施します。ただし、「大雨洪水警報」が新宿区を含む地域に甚大な被害をもたらす可能性がある場合は、第1条(3)もしくは(5)の判断が行われることもあります。

- ※例えば、7時00分の時点で警報が発令されていたが、7時30分に解除になった場合は第1条(1)に従い、1~2限の授業は休講になりますが、11時20分の時点で再び警報が発令されない限り第1条(2)は適用されませんので、3限以降の授業は実施されることになります。

- ※第1条(3)から(5)の決定は、(1)及び(2)の基準より優先します。告示、連絡に従って下さい。

- 学校行事等の休止の判断

-

第2条

本学が行う学校行事等の実施にあたり、気象警報の発令、有事等が発生した場合の取扱いについては、第1条の基準を準用する。(休講等の確認)

-

第3条

学生及び教職員は、授業等及び学校行事等の実施については、以下の方法で確認し、判断するものとする。

-

- (1)気象警報の発令、有事等の発生状況については、気象庁のホームページ、報道等の適正な方法で確認し、第1条(1)もしくは(2)の基準に合致するかどうか判断する。

- (2)第1条(1)及び(2)の基準によらず、第1条(3)から(5)の決定が行われる可能性が高い場合は、各自で学内掲示、本学ホームページを頻繁に確認しなければならない。

※休講が決定した場合、その旨を本学ホームページに掲載することがあります。ホームページに休講に関する掲載がない場合は、第1条(1)もしくは(2)の基準に従って、各自で判断して下さい。

- 休講等の告知、連絡方法の特別措置

-

第4条

事務長は、第1条(3)から(5)の告示、連絡において、学内掲示板、本学ホームページ等を使用することが困難な場合、代替の任意の方法を用いて告示、連絡できるものとする。

- 休講等の代替措置

-

第5条

学部長は、第1条(1)から(3)及び(5)の措置により休講になった授業等については、後日補講日、代替日を設けることができる。

- 授業等を実施した際の学生の遅刻、欠席時の対応

-

第6条

第1条(1)から(3)及び(5)に該当せずに授業等を実施する場合(以下「授業等実施の場合」という。)であっても、学生は自身の安全を最優先にして通学しなければならない。なお、自己の判断で授業等を欠席、遅刻する場合は、次の通りの手続きを行わなければならない。

-

- (1)授業等実施の場合に、自己の判断で授業等を欠席した場合は、後日登校した際に、その旨を事務局に届け出ること。

- (2)授業等実施の場合、交通機関の遅延により授業等に遅刻した場合は、当日中に科目担当教員にその旨を申し出ること。その際に、通学に利用した交通機関発行の遅延証明書を提出すること。

- (3)登校したものの交通機関の遅延により全く出席できない授業等が生じた場合は、当日中に事務局にその旨申し出ること。その際に、通学に利用した交通機関発行の遅延証明書を提出すること。

- 2 本条第1項(1)から(3)の申し出をする際に、科目担当教員または事務部が、学生の居住地や通学に利用している交通機関の確認をするため、在籍確認証(学生証裏面貼付シール)の提示を求める場合がある。

補講

授業が休講となった場合、あるいは通常授業以上に必要と認めた場合は補講を行います。補講期間はシラバス記載の学年暦で確認してください。補講の詳細については、事務局専用掲示板等で発表します。

欠席届

「欠席届」とは、欠席した理由を授業担当教員に直接申し出るものです。下記の(1)〜(5)の理由で授業を欠席した場合に限り、「欠席届」を授業担当教員に提出することができます((2)、(3)、(5)の事由で欠席する場合は、証明書・診断書等を添付してください)。ただし、その取扱いは授業担当教員に一任され、成績等への配慮が確保されるものではありません。欠席期間中に課題等があった場合の代替措置等については、直接授業担当教員に確認してください。

- (1)天災その他の非常災害

- (2)交通機関の突発事故

- (3)負傷又は疾病

- (4)三親等以内の親族の死亡による忌引

- (5)就職試験の受験・インターンシップ等

また、下記の事由により欠席した場合、「欠席届」の提出は不要です。

授業担当教員への連絡は学務課が行います。 - (6)大学から特定の疾病(法定伝染病等)で待機の処置がとられた場合

試験

定期試験

定期試験は、毎学年の各学期末の年2回実施します。科目によってはレポートまたは授業中の試験結果を定期試験の代替とすることもあります。試験の機会は各科目とも1回のみとします。

定期試験時間割表は試験期間前に事務局専用掲示板に掲示します。

追試験

追試験は、定期試験を病気やその他やむを得ない理由で欠席し、「追試験願」が受理され、かつ受験が許可された者に対して所定の期間に行う試験のことをいいます。試験の機会は各科目とも1回のみとします。

追試験を希望する者は、定期試験後定められた期間内に「追試験願」を事務局学務課に提出し、追試験料(3,000円)を納入してください。追試験の日程については、事務局専用掲示板にてお知らせいたします。

再試験

再試験は、各定期試験の結果、不合格となった者に対して担当教員の指示により実施される試験のことをいいます。試験の機会は各科目とも1回のみとします。

再試験を希望する者は、定期試験後定められた期間内に「再試験願」を事務局学務課に提出し、再試験料(3,000円)を納入してください。再試験の日程については、事務局専用掲示板にてお知らせいたします。

特別試験

特別試験は、教育上の公的な事由により定期試験を受験しなかった者に対して実施される試験のことをいいます。試験の機会は各科目とも1回のみとします。

特別試験を受験する者は、定期試験後定められた期間内に「特別試験願」を事務局学務課に提出してください。特別試験の日程については、事務局専用掲示板にてお知らせいたします。

試験方法

筆記試験もしくはレポート・作品の提出

・レポート・作品の提出は提出期限を厳守してください。

受験資格

授業料等を納付し履修科目を登録した者

- ※受験科目が同一時間に重複している場合は、事務局学務課に申し出てください。

- ※授業料等未納者は、原則として受験しても単位認定されません。

成績の通知

各ガイダンス時に「成績通知表」を配布します。なお、成績について不明な点等がある場合は、速やかに事務局学務課まで申し出てください(必ず成績通知表を持参してください)。

試験成績評価・単位認定

- 1. 評価は秀(100点〜90点)優(89点〜80点)良(79点〜70点)可(69点〜60点)不可(59点以下)の5段階で表示し、60点以上を合格とし、59点以下は不合格とする。ただし追試験の成績は80点、再試験は60点を上限とする。

- 2. 授業科目を履修し、その試験に合格した場合、所定の単位を認定する。

- 3. 評価の基準は別に決める。

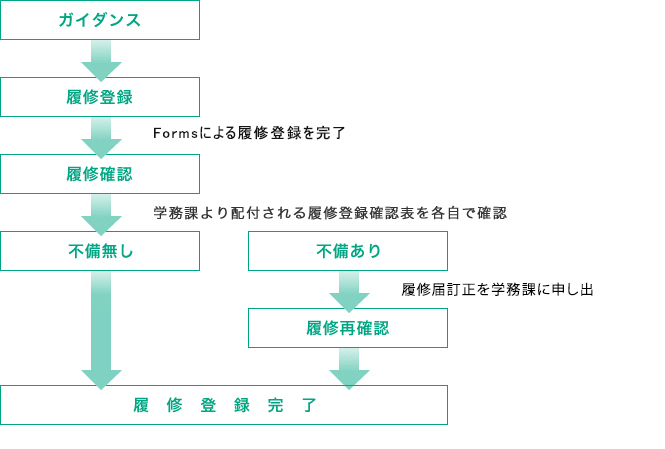

履修登録

履修登録とは、各自が卒業までの学修計画とその年度の授業時間割に基づき、履修科目を決定し、指定された期間内に履修手続きとその確認を行うことです。履修登録を期間内に行わなければ、授業を受講することができません。履修は学修において、単位修得、定期試験、卒業に関わる最も重要な手続きですから、次のことに十分注意してください。

履修登録の方法

履修登録スケジュールの詳細は、ガイダンスや事務局専用掲示板にて案内します。

前期および後期の授業開始前に行われるガイダンスに必ず出席し、担当教員より履修届を受け取ってください。

履修登録は必ず所定期日までに完了してください。

登録期間終了後、事務局学務課より「履修登録確認表」を配付します。履修内容を確認し、不備がある場合および登録不備のため呼び出された場合は、速やかに事務局・学務課まで申し出てください。

注意事項(重要)

- 指定された期間に登録手続きを行い、その内容を必ず確認してください。

- 未登録の科目を受講しても単位は認められません。

- 履修登録は前期(4月~)・後期(10月~)の年2回あります。

- 所定期日までに履修登録の完了を怠った場合、理由の如何を問わず原則として受け付けません。

- 病気等のやむを得ない理由により期日までに履修確認できない場合は、あらかじめ事務局学務課に申し出てください。

- 履修を希望する者が少数の場合はその科目は開講されないことがあります。

- 特定の科目に希望者が集中した場合は抽選を行い、抽選に漏れた場合は履修できません。

- 履修単位の上限は、前期22単位、後期22単位になります。この範囲内で履修申込みをしてください。但し、GPAの条件を満たした場合や必修科目を再履修する場合に限り、原則上限を超えての申し込みができます。

登録変更

履修登録締切までは履修登録の変更が可能です。変更を希望する場合は学務課に申し出てください。履修登録完了後の変更は、学務課が必要と認める場合を除き、一切行えません。

登録制限

- 科目によっては履修の条件(前提となる科目が合格済であること等)がある場合があります。

- 既に単位を修得した科目を、再び履修登録することはできません。

- 定員のある科目は抽選により履修できない場合があります。

卒業要件

東京メディア芸術学部の卒業要件は、4年以上の在学、その在学期間分の授業料が納付されていること。及び下記必要単位数以上の修得とします。

東京メディア芸術学部 メディア芸術学科

| 基礎科目 | 教養科目 | 外国語科目 | 専門科目※ | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024年度までの入学者 | 20単位以上 | 6単位以上 | 98単位以上 | 124単位以上 | |

| 2025年度以降の入学者 | 22単位以上 | 4単位以上 | 98単位以上 | 124単位以上 |

※専門科目内訳

| 学科必修科目 | 専門必修科目 | 専門選択科目 | |

|---|---|---|---|

| 2017年度までの入学者 | 6単位 | 16単位 | 76単位 |

| 2018年度入学者 | 10単位 | 16単位 | 72単位 |

| 2019年度以降の入学者 | 10単位 | 20単位 | 68単位 |

| 2022年度以降の入学者 | 12単位 | 20単位 | 66単位 |

| 2024年度までの入学者 | 12単位 | 20単位 | 66単位 |

| 2025年度以降の入学者 | 16単位 | 26単位 | 66単位 |

学位

東京メディア芸術学部卒業者 学士(芸術学)

カリキュラムの特長 |

授業について |